余雅汝 沈尹默与早期抗战——跨领域的爱国行动与历史印记爱体育- 爱体育官方网站- APP下载

2025-10-04爱体育,爱体育官方网站,爱体育APP下载沈尹默,中国近现代著名书法家、诗人、学者和教育家,在中国近代文化史上占据举足轻重的地位。二十世纪二三十年代,抗战的烽火初燃,沈尹默即以文人之躯扛起历史重任,用多元行动诠释着爱国担当与知识分子风骨。他的早期抗战轨迹,贯穿外交斡旋、教育动员、国际发声与文化守护等多个维度,在民族危亡之际留下了深刻的历史印记。

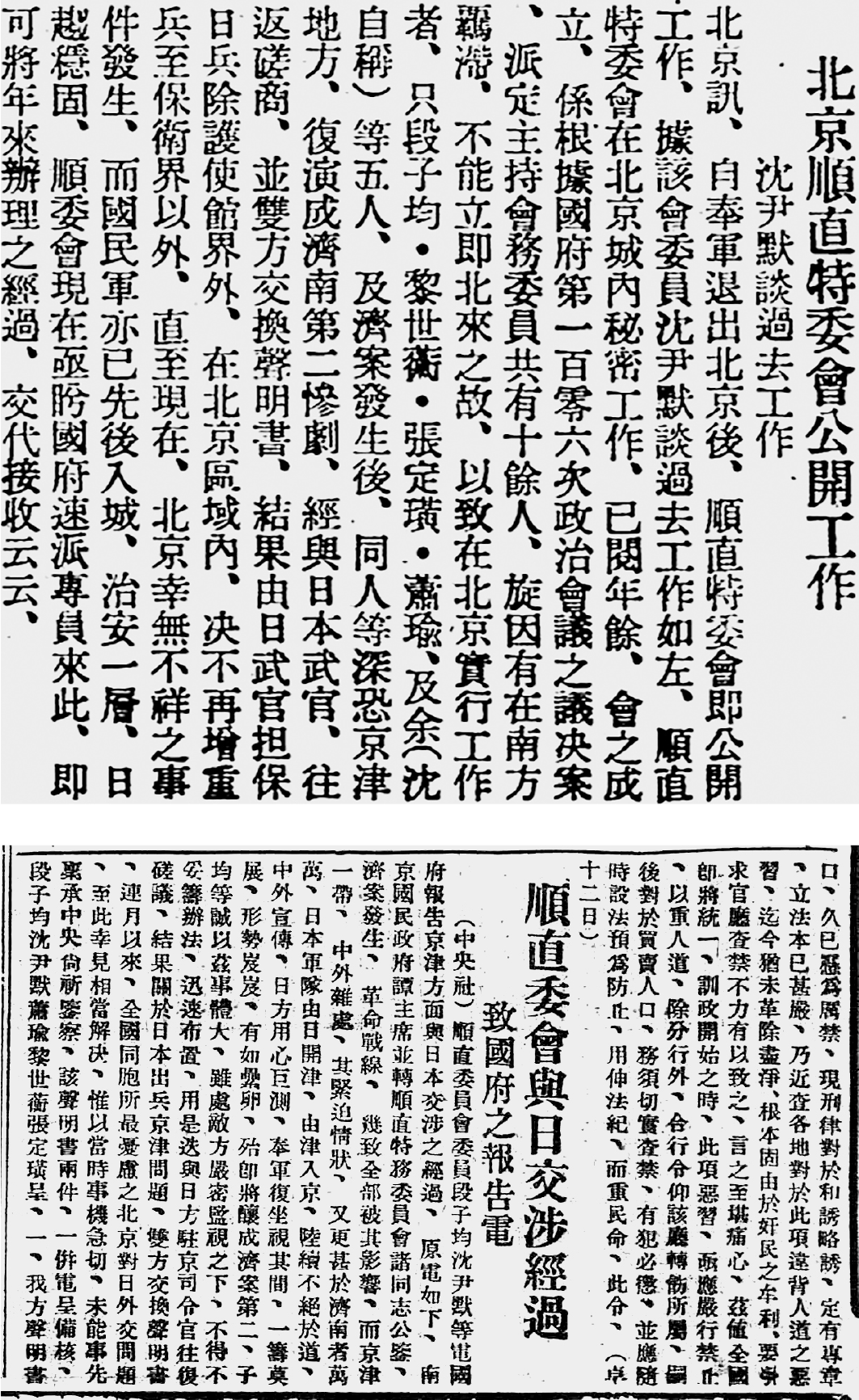

1928年前后,中国正处于北伐战争后期,北洋军阀统治濒临瓦解,南京国民政府试图统一全国,平津政局出现权力更迭的真空期,为日本将侵略重心从东北向南延伸至华北提供了可乘之机。为阻止北伐军北上,1928年5月3日,日军借口“保护侨民”,出兵占领济南,屠杀中国军民六千余人,制造了震惊中外的惨案;6月4日,日本关东军制造皇姑屯事件,炸死了张作霖,进一步加剧了中日之间的矛盾和紧张局势,将侵略矛头直指华北,京津地区陷入空前危机。在此危局之下,段子均、沈尹默等人主持的、负责京畿一带对内对外一切事务的顺直特委会,成为捍卫国家主权和维护社会稳定的一股重要力量。(《顺天时报》1928年6月10日《顺直特委会过去未来之工作》)

6月7日上午,一架日本飞机从天津飞至北京,在空中自由飞驶,下午四时方落地东单广场。这一行为粗暴践踏了中国的领土主权,公然违背国际公法和基本外交准则。针对日本的这一挑衅行为,沈尹默等人当即提出口头抗议,下午又正式向日使及其武官提交了抗议书进行严正谴责,要求日本方面迅速取缔此类行为。经过抗议,日机最终飞回天津。(《益世报》1928年6月8日《日飞机空中自由飞驶》)6月9日一大队日兵由北京东交民巷日兵营开赴东单牌楼一带,在闹市区演习市街攻击战,历时三四个小时,导致交通断绝,顺直特委会向日使提出抗议。(《新闻报》1928年6月12日《日兵在北京习市街战》)济南惨案发生以后,“日本军队由日开津,由津入京,络绎不绝于道”,京津地区“形势岌岌,有如累卵,殆即将演变济南案第二”。在这种情势下,顺直特委会“虽处敌方严密监视之下,不得不委筹办法,迅速布置,用是迭与日方驻京司令官往复磋议,结果关于日本出兵京津问题,双方交换声明书”,日方表示除了护卫使馆外,使馆界外不再增重兵,所谓“连月以来,全国同胞所最忧虑之北京对日外交问题,至此幸见相当解决”,一定程度上缓解了京津危局。(《民国日报》1928年6月14日《顺直委会与日交涉经过致国府之报告电》)

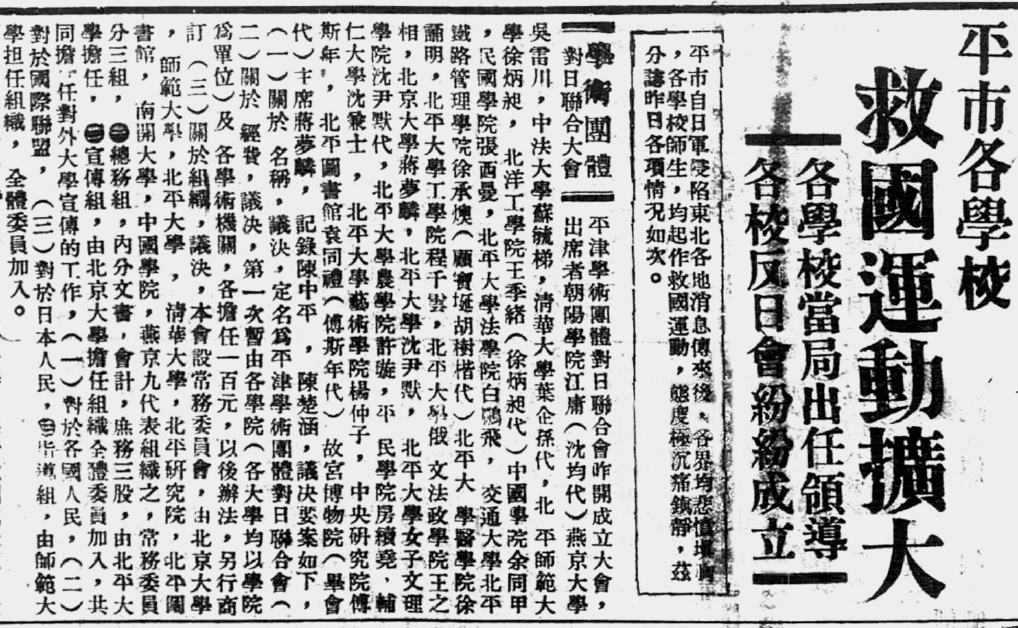

1931年9月18日,日本关东军悍然侵占中国东北,制造了“九一八事变”,民族危机空前加剧。9月21日,北平教育界迅速召开“紧急会议”,时任北平大学校长沈尹默,与北京大学校长蒋梦麟等商议教育救国办法,要求各校学生“照常上课,不独不停课,且对于主要科目,由教员劝导,切实用功,以示教育救国之意”,认为培养人才是民族复兴的根基,主张通过“切实用功”的方式,达到教育救国的目标。同时联合平津各大学术团体发起对日联合会,由北平大学担任对日联合会常务委员,负责总务组的工作,处理包括文书、会计、庶务等日常行政事宜,为联合会的运转提供行政保障;并与北平各大高校一起,积极开展抗日宣传工作,包括组织学生有计划地,要求政府停止内战、一致抗日,联合各大学校力量,向各国人民、国际联盟甚至日本人民揭露日本侵略行径,试图借助国际舆论对日本侵华势力施压。(《》1931年9月22日《平市各学校救国运动扩大》)

针对日本歪曲事实,美化其侵略东北为“维护满洲秩序”以“应对中国内乱”,试图混淆视听,而国人“今日宣传是对国内多而对国外少,无论任何事情,国际皆不甚明了”,10月2 日,沈尹默与蒋梦麟、陈达、徐炳昶等一批“有名学者和国际有声望者”,联合发起成立“各界抗日救国会国际宣传委员会”,通过搜集关于抗日的新闻事件并向国际披露、宣传等手段,试图打破国际舆论的信息壁垒,从而达到“邀国际同情”以孤立日本的目的。(《益世报》1931年10月3日《国际宣传委会昨成立》)

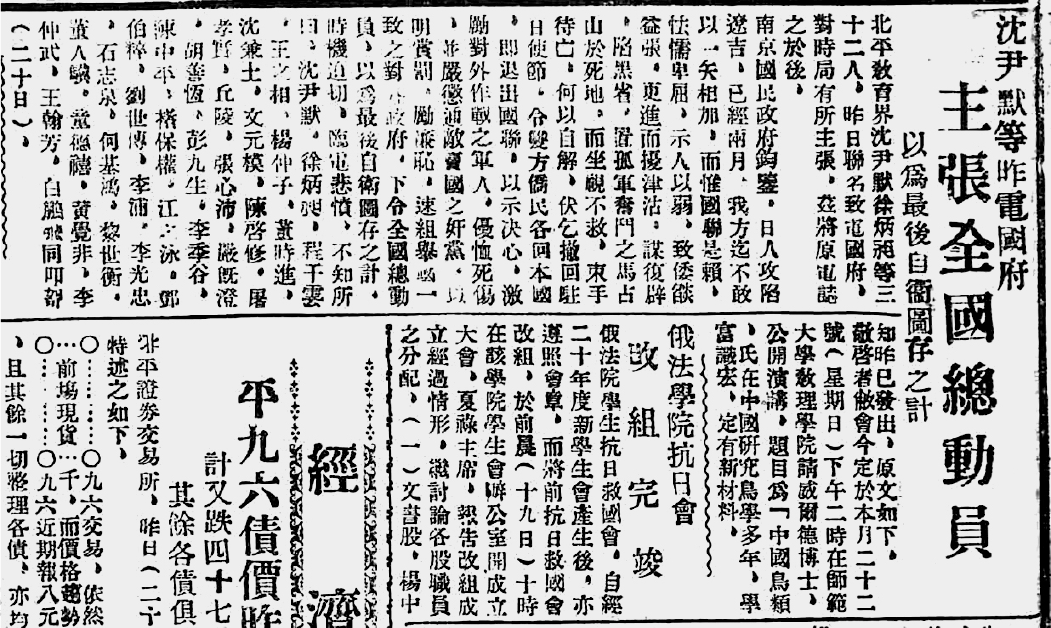

“九一八事变”之后,日军迅速占领我国辽宁、吉林等地,随后进攻黑龙江,袭扰塘沽,策划溥仪复辟,企图逐步蚕食中国领土。南京国民政府采取“不抵抗”政策,寄希望于国际联盟(简称“国联”)的调停,导致局势迅速恶化。面对此种危急形势,11月,北平教育界、学界领袖沈尹默、徐炳昶等三十余人联名通电国府:

日人攻陷辽吉,已经两月,我方迄不敢以一矢相加,而唯国联是赖,怯懦卑屈,示人以弱,致倭焰益张,更进而扰津沽,谋复辟,陷黑省,置孤军奋斗之马占山于死地而坐视不救,束手待亡,何以自解。伏乞撤回驻日使节,令□方侨民各回本国,即退出国联,以示决心,激励对外作战之军人,优恤死伤,并严惩通敌卖国之奸党,以明赏罚,励廉耻,速组举国一致之对外政府,下令全国总动员,以为最后自卫图存之计。时机迫切,临电悲愤,不知所曰。沈尹默……(《益世报》1931年11月21日《沈尹默等昨电国府》)

电文由沈尹默领衔署名,痛斥了国民政府的“怯懦卑屈”,“迄不敢以一矢相加,而唯国联是赖”,认为这种妥协示弱“致倭焰益张”,批判了国民政府坐视马占山孤军奋战的行为,质问其“何以自解”,矛头直指“不抵抗政策”的荒谬。接着呼吁以强硬姿态以示抗战决心,包括外交上撤回驻日使节,令侨民回国,退出国联;内政上激励抗日军人,优恤死伤将士,严惩“通敌卖国之奸党”;组织上打破派系隔阂,“速组举国一致之对外政府”,凝聚全国力量进行抗战,“自卫图存”。全文以强烈的情感宣泄,凸显民族危亡之际以沈尹默为代表的近代知识分子的焦灼与抗争决心。

12月,面对日军在东北侵略的扩大,南京国民政府仍奉行“不抵抗”政策,全国抗日浪潮持续汹涌澎湃。青岛大学率先发起“全国大学教职员抗日联合会”,试图组织起高校教职员这一具有社会影响力的群体,形成超越地域与校际的抗日合力。对此,沈尹默和蒋梦麟积极响应,发电文声明“甚表赞同”,并提出了务实理性的建议:“唯开会地点,以在首都为宜。又敝校等前接武汉大学电,已发起全国大学对日宣传国际机关,设本部于南京,此次联合会应否与之联络进行之处,并希台洽。”(《》1931年12月1日《蒋梦麟等赞成组织全国大学教联会》)主张开会地点设在首都,既考虑到南京作为国民政府所在地的政治影响力,便于与官方沟通协调,又利用其交通枢纽优势方便全国高校参与,便于整合抗日力量;同时提议与武汉大学发起的对日宣传国际机关联动协同,有助于高校教职员群体形成更有序、更具规模的抗日力量。

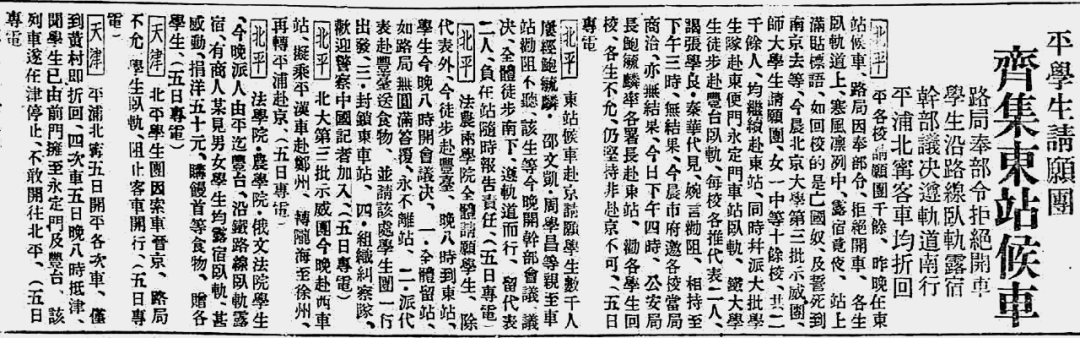

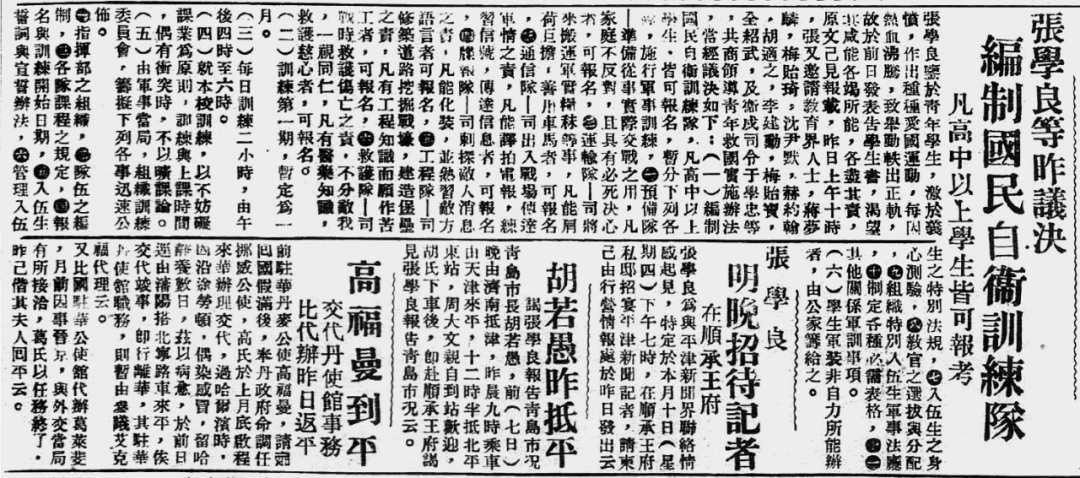

与此同时,处于“悲愤交加、急于求变”的焦灼状态的青年学生,满怀爱国热忱,冲破重重阻碍,纷纷奔赴南京向国民政府请愿,要求放弃“不抵抗”政策,也成为全国抗日救亡运动的重要力量。12月5日,北平学生请愿团数千人齐集东站候车,准备南下,铁路当局拒绝开车,学生纷纷“卧轨道上,寒风凛冽中,露宿竟宿”,并决心沿铁轨南下,导致“大批学生盘踞车站,平津交通阻断”。(《申报》1931年12月6日《平学生请愿团齐集东站候车》)面对此种情形,北平市长周大文召集北平各高校校长沈尹默、蒋梦麟、吴雷川等谈话,会商解决办法。沈尹默等人一致认为“学生爱国运动势难劝阻”,主张顺势疏导,至于学生南下的车辆问题, “请与张学良妥商办法,结果由张急电中央请示拨车办法”,最终千余名学生南下请愿得以成行。(《申报》1931年12月10日《张学良招待教界领袖》)几天以后,“鉴于青年学生,激于义愤,作出种种爱国运动,每因热血沸腾,致举动轶出正轨”,张学良邀请教育界人士沈尹默、蒋梦麟、梅贻琦、胡适等,共商领导青年救国实施办法,议决:(一)编国民自卫训练队,分预备、运输、通信、谍报、工务、救护等队;(二)训练期定一月,每日训练两小时,由军事当局组织训练委员。(《申报》1931年12月10日《张学良等昨议决编制国民自卫训练队》)通过会商,确定了通过短期军事训练编制国民自卫训练队的方案,同时规定训练不得影响课业,将学生的“爱国激情”引导为“有序的抗日准备”,一定程度上实现了“教育救国”与“武装自卫”的衔接,同时也彰显了沈尹默、蒋梦麟等教育界领袖在动荡时局中的智慧与担当。

1931年“九一八事变”后,由于中国向国际联盟控诉日本侵略行径,1932年2月国联调查团由英国外交官李顿率领抵达中国,先后在上海、南京、北平等地与国民政府官员会谈,随后赴东北实地考察,接触了日本关东军、伪满洲国傀儡政权,也秘密会见了东北抗日军民及流亡的中国官员,收集了大量一手资料。

3月,当国联调查团抵达北平时,沈尹默等作为北平招待国联调查团委员会委员,直接参与了调查团在北平的接待与沟通工作,向国联调查代表传递了中国社会对“九一八事变”的立场,增强了国际社会对日本侵华线日《北平组委员会招待国联代表》)

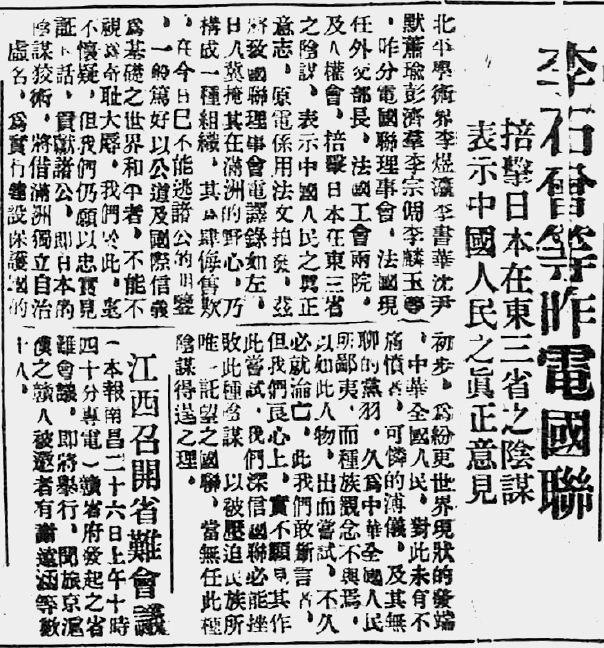

而就在同一月,日本为掩盖侵略本质,悍然扶持清末代皇帝溥仪从天津秘密潜逃至东北,在长春成立了伪满洲国傀儡政权,其本质是日本殖民统治的工具,是其为避免国际谴责所炮制的“”的假象。对此,利用中法教育基金会的关系,“李石曾、李书华、沈尹默等电国联理事会、法国外长及国会两院,抨击日本在满洲之阴谋,表示中国人民之痛愤溥仪与其党羽情形”。(《申报》1932年3月28日《李石曾等电国联揭发日本阴谋》)其电文原为法文,内容大略为:“日人冀掩其在满洲的野心,乃构成一种组织,其为肆侮售欺,在今日已不能逃诸公的明鉴……日本的阴谋狡术,将借满洲独立自治的虚名,为实行建设保护国的初步,为纷更世界现状的发端……可怜的溥仪及其无聊的党羽,久为中华全国人民所鄙夷,而种族观念不与焉。以如此人物,出而尝试,不久必就沦亡,此我们敢断言者,但我们良心上,实不愿见此尝试。我们深信国联必能挫败此种阴谋,以被压迫民族所唯一托望之国联,当无任此种阴谋得逞之理。”(《》1932年3月27日《李煜瀛等电国联理事会》)在电文中,沈尹默等公开抨击日本“将借满洲独立自治的虚名,为实行建设保护国的初步”的殖民阴谋,揭露溥仪及其党羽沦为傀儡政权的真相,明确表达中国人民对这一分裂行径的强烈痛愤,企图借助国际力量来遏制日本的野心,维护中国的领土完整和民族尊严。

10月,国联调查团关于“九一八事变”的报告披露,其前半段肯定了“东三省是中国领土的一部分”“九一八事变是日方有计划的军事行动”“‘满洲国’是日本一手操纵和控制的政权”等基本事实,但后半段既不赞同中方“恢复1931年9月以前东北原状”的要求,也不赞同日方的“维持‘满洲国’独霸东北现状”,而是希望将中国东北交由“国际共管”,暴露出西方大国对中国的觊觎之心,激起中国社会的强烈反应。11月,沈尹默与北平教育界徐炳昶、傅斯年等57人发表联合宣言:“自去岁国难起后,吾人即持二义:一为谋自身积极之奋斗,二为谋使九一八暴行真相大明于世界。现国联调查团之报告书已发表,其前八章虽于我国民众经济绝交之论点尚不免有瞻徇暴力之处,而由全体言,已足阐明真相,与吾人所持之第二义相符合,吾人表示满意。至其与前八章精神完全不合之九、十两章,则因今日国际联盟之自身,不过为调停国际争端的场所,尚未达到国际法庭的程度,有不得不然之势……但其所提出之办法,势将割裂吾国三百万平方里之土地、三千万之人民,使之限于国际共管,与人类正谊国家主权完整之大原则均不能并存,吾人根本不能承认。因吾人与友邦人士努力,破坏世界和平与中国领土之责任,应完全由日本担负,已为世界之所公认,则吾人之第二目的点,已经达到。今后即聚精会神于第一目的点,誓死奋斗,吾人相信正谊必能打倒暴力而得最后的胜利也。”(《大公报》1932年11月22日《平教界宣言满案真相已明须谋积极奋斗》)这标志着中国学界对国联调停的失望,转而强调依靠自身力量抵抗侵略。

从揭露傀儡政权的殖民本质,到有理有节地回应国联的不当方案,展现了以沈尹默为代表的知识分子在国际舞台上为国家利益发声的坚定姿态,也成为抗日斗争中“隐性战场”上思想与舆论抗争的重要组成部分。

作为五四新文化运动的主将之一,沈尹默始终站在时代前列。在时局动荡、民族危难之际,他依然秉持“五四”先驱的斗争精神,坚守文化阵地,在抗日斗争“隐性战场”的文化领域发挥积极作用。

1928年6月国民革命军进入北京之初,沈尹默即为北京文物临时维护会委员之一,参与保护北京的文物古迹。1931年4月,沈尹默入选北平文化指导委员会,参与“所有北平市(今北京)古迹、风景及明陵、汤山、西山风景区等处……其一切保存布置,并其他发展工艺、招致游宾等事宜”(《湖北教育厅公报》1931年第2卷第7期《国府颁布整理北平文化指导委员会简章》),凭借自身深厚的文化素养和影响力,在文化遗产保护方面发挥了积极作用。

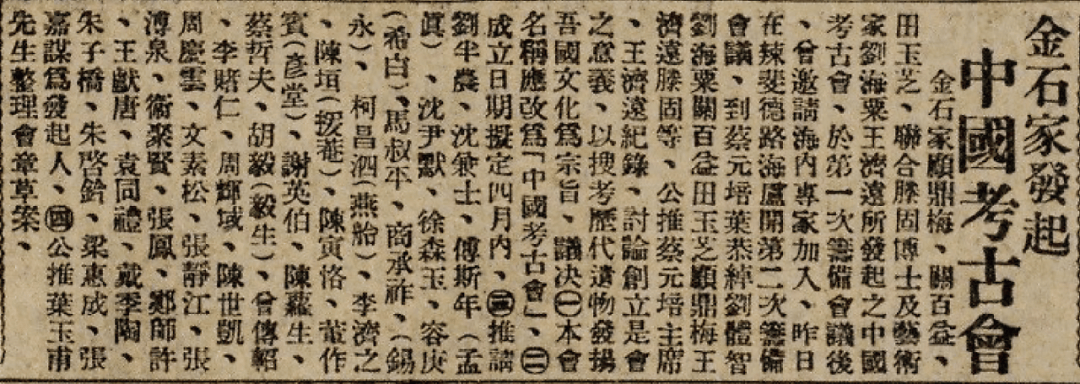

“九一八事变”之后,随着军事侵略加剧,日本对中国的文化掠夺、渗透也日益加剧。1933年,金石家顾鼎梅、关百益等倡议成立中国考古会,公推蔡元培为主席,沈尹默等为发起人(《民报》1933年3月29日《金石家发起成立中国考古会》),计划“以群力搜考先民遗泽,维护前代文物切磋流通,相观而善”,希望凝聚集体力量保护中华文化精粹,抵御日本的文化侵略。正如蔡元培宣言所称:“在国难严重之今日,吾人发起成立考古会,似属于不急之务,实则人类思想,因环境之变迁而递嬗。就考古事业言,考古可了解民族性,知某一时之时代性。……今则科学昌明,交通便利,各国均深知东方文化之优点,对吾国古代遗物,不惜以巨额金钱收买、从事研究,以致海内宝藏,逐渐流亡海外。日人曾向外宣称,要看中国古物,可至日本云云,确系的语。“一·二八”之役,日本毁我东方文化,灭我文化遗迹,该日人之意,颇欲使各国要考东方文化,必须要到日本去的样子。故吾人于此,应亟谋自救,否则前途颇为危险。”(《时事新报》1933年5月15日《中国考古会昨日开成立大会》)国难当头之际考古会的成立,本质上是以蔡元培、沈尹默等为代表的近代中国知识分子以“文化救国”抵御“文化灭国”的一种觉醒,其背后蕴含着对民族文化主权的坚守、对文化掠夺的痛斥,以及通过考古守护民族根基的战略思考。

1933年1月,日军攻陷山海关,进犯热河,逼近华北,北平危在旦夕。为保护故宫珍贵文物免受战火损毁、防止被日军劫掠,该年2月至5月,故宫博物院马衡等人,主持“文物南迁”计划,从故宫博物院多达百万件的历代文物收藏中遴选出最珍贵的书画、古籍、青铜器等,分五批秘密运往上海,暂存法租界的仓库,此后直至抗战结束,这些文物随形势变化一路向西迁徙。此前,早在1929年故宫博物院专门委员会成立之初,沈尹默即因“善鉴别晋唐以来法书名迹”被聘为专门委员,对铜器、字画、瓷器等文物开始了每周一次的审查鉴定工作。(《顺天时报》1930年2月2日《故宫博物院审查各种古物》)随着故宫博物院文物存沪运输的完成,1934年6月,故宫博物院开始对留在北平和转存上海的文物进行点收。为推进此项工作,马衡于1934年9月26日在故宫博物院理事会第三次常务理事会上提出各种专门委员人选的提案,沈尹默被聘为专门委员,属于通信委员,不直接负责审查文物,在文物审定等工作中起到以备咨询、提供专业指导的作用,即所谓“特约专门委员遇有疑不能决者,则征求通信委员之意见”。1935年8月,故宫博物院院长马衡聘请吴湖帆、叶恭绰、沈尹默、夏敬观、王福厂等人组成审查组,每周集会二次,审查所有未经审查之书画,鉴定其真伪,品评其优劣,将书画审定为甲、乙、丙三等。甲等为真而精者,由《故宫书画》《故宫周刊》印刷发表,乙等为真而平平者,视其有价值者予以发表。(《民报》1935年8月16日《故宫博物院继续审查故宫书画》)此后,沈尹默先后担任历届故宫博物院理事,在故宫博物院的学术建设、文物审定与保护及文化传播方面发挥了积极影响。故宫文物南迁是近代中国文化保卫战的标志性事件,不仅保存了中华文明的物质载体,更成为抗战时期民族精神的象征之一。而沈尹默等人以学术担当与家国情怀,在乱世中完成对文明传承的坚守,是近代知识分子守护文化命脉的典型缩影。

沈尹默在“七七事变”前的抗战活动勾勒出近现代中国知识分子的典型轨迹:从1928年的外交斡旋到1931年的教育动员,从1932年的国际发声到1933年以后的文化保护,他始终以文人的担当,以专业能力为武器,在各个领域积极开辟自己的抗日战场。他的行动折射出了中国知识分子群体的精神底色,更以静默的力量印证了一个道理:民族救亡从来不是单一战场的冲锋,而是全社会各守其位、各尽其力的协同作战。唯有当军事的锋芒、文化的坚守、舆论的呐喊、民众的觉醒交织成网,方能构筑起抵御外侮的“立体防线”,方能让民族的根基在中屹立不倒。